アクセシビリティは高齢者向けのデザインではない〜 誤解を解く基本と本質〜

アクセシビリティという言葉を聞くと、多くの人が「高齢者向けのデザイン」を思い浮かべます。しかし、これはアクセシビリティの本来の意味を狭く捉えた誤解です。

アクセシビリティとは、すべての人に使いやすい環境や体験を提供するための設計思想です。

本記事では、「アクセシビリティ=高齢者向け」という固定観念を解消し、アクセシビリティの本質を掘り下げてみたいと思います。

<関連記事>こちらもあわせて読んでみてください📝

目次[非表示]

アクセシビリティの基本的な概念

アクセシビリティは単に「使いやすさ」を指すだけではなく、あらゆるユーザーが直面する物理的、認知的、環境的な障壁を取り除くことを目指します。

その対象には、以下のように多様なユーザーが含まれます。

-

障がいを持つ人々

- 視覚障がい、聴覚障がい、運動障がいなどの恒久的な制約を持つ人々

- 視覚障がい、聴覚障がい、運動障がいなどの恒久的な制約を持つ人々

-

一時的な制約を持つ人々

- ケガや病気、環境的な制約(暗い場所や騒音の多い環境)に置かれた人々

- ケガや病気、環境的な制約(暗い場所や騒音の多い環境)に置かれた人々

-

技術的な制限を抱える人々

- 低スペックのデバイスや遅いインターネット回線を使用している人々

アクセシビリティは、特定のユーザー層だけでなく、状況や環境に影響を受けるすべての人を対象としているのです。

高齢者向けデザインとアクセシビリティの違い

高齢者向けデザインとアクセシビリティは目的や対象が異なります。

-

高齢者向けデザイン

- 主に加齢による身体機能の低下に対応した設計(大きなフォントサイズや高コントラストなど)

- 高齢者の生活や習慣に適したインターフェースを提供

-

アクセシビリティ

- すべての人がデバイスや環境に関係なく、平等にアクセスできる設計

- 視覚障がい者向けのスクリーンリーダー対応や、聴覚障がい者向けの字幕機能など、多様なニーズに対応

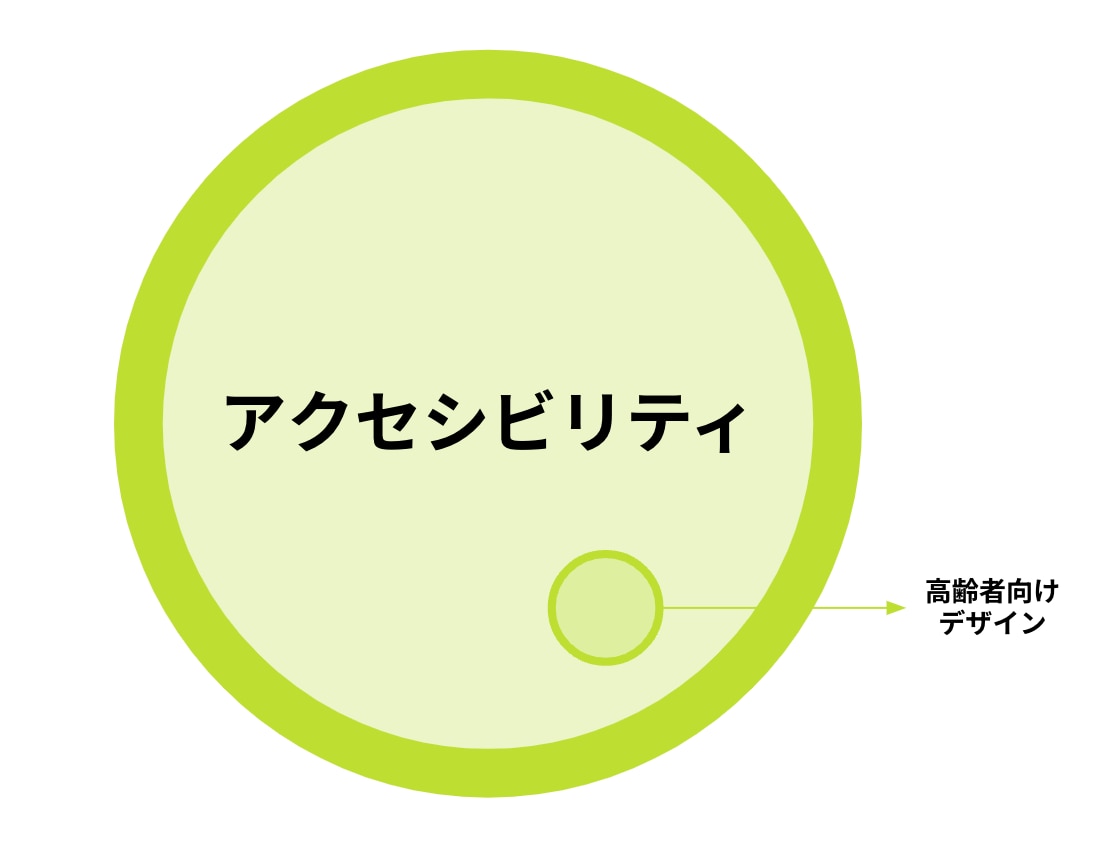

このように、高齢者向けデザインはアクセシビリティの一部であり、その全体ではありません。

アクセシビリティは普遍的なデザインの基礎

アクセシビリティの設計がもたらす利点は、高齢者や障がいを持つ人々だけにとどまりません。以下はその具体例です。

-

音声入力や音声アシスタント

- 視覚障がい者の利用を想定して開発された技術ではありますが、運転中や手がふさがっているときにも役に立つ技術です。

-

高コントラストモード

- 視覚に不自由がある人向けの設定ですが、日光の下で画面を見るときなどにも便利な技術です。

-

字幕機能

- 聴覚障がい者のための機能ですが、騒音の多い場所で動画を見るときや音を出してはいけない場所での視聴などにも役に立つ機能です。

アクセシビリティは、あらゆるシチュエーションでのユーザー体験を向上させる普遍的な設計思想なのです。

アクセシビリティがもたらす社会的意義

アクセシビリティ対応は、企業やサービスにとって以下のようなメリットをもたらします。

-

ビジネスチャンスの拡大

- アクセシブルな製品は、より多くの人々に使われるということなので、収益の増加に寄与するということになります。

-

法的および社会的責任の達成

- アクセシビリティガイドライン(例: WCAG)の遵守は、多くの国で法的要件となっています。

-

ブランドイメージの向上

- 多様性と包括性を重視する企業文化を反映することで、顧客やパートナーからの信頼を獲得し、ブランドイメージを向上させることに繋がります。

よくある誤解を解く: 具体例で学ぶアクセシビリティ

誤解1: 「アクセシビリティは特定の人のためだけ」

アクセシビリティ機能は障がいを持つ人々だけに必要と思われがちですが、実際にはさまざまな状況で役立ちます。

-

スクリーンリーダーの活用

- 視覚障がい者向けの例: スクリーンリーダーは視覚障がい者がウェブページを利用するために不可欠なツールです。

- 一般利用の例: 料理中にレシピを聞きたいときや、運転中など画面が見れない時に情報を確認したい場合にも使用できます。

-

字幕機能

- 聴覚障がい者向けの例: 動画やオンライン会議で会話内容を把握するための基本機能です。

- 一般利用の例: 騒音が多いカフェや電車内で動画を見るときに便利。また、言語学習者が字幕を利用して発音や単語の使い方を確認する場面も多いです。

-

音声入力

- 運動障がい者向けの例: 文字入力を補助します。

- 一般利用の例: 言語によっては、直接タイピングをせず、音声でメッセージを送るのが一般的になっている言語もあります。

誤解2: 「高齢者向け=アクセシビリティ対応」

アクセシビリティは年齢に特化したものではなく、多様な場面や対象に対応しています。

-

キーリマッピング機能

- 障がい者向けの例: 手指の運動能力が制限されている人が、キー配置を変更してゲームやアプリを利用するための機能。

- 一般利用の例: ゲームプレイヤーが自分のプレイスタイルに合わせてキー配置をカスタマイズするケース。

-

高コントラストモード

- 視覚障がい者向けの例: 文字が見えにくい場合でも、背景色とのコントラストを強化して視認性を確保。

- 一般利用の例: 屋外でのスマホ利用時や、疲労が溜まった状態で画面を見るときにも活用されています。

誤解3: 「アクセシビリティ対応は特定の場面でのみ有用」

アクセシビリティ機能は特定の環境に限定されず、幅広い場面で活用できます。

-

レスポンシブデザイン

- 障がい者向けの例: デバイスサイズに応じた柔軟なレイアウトで、視覚や運動に制約のある人々が快適に利用可能。

- 一般利用の例: パソコン、タブレット、スマートフォンのいずれでも快適にウェブサイトを閲覧できる。

-

タイムアウト通知

- 認知障がい者向けの例: フォーム入力中に時間切れにならないよう通知を表示する機能。

- 一般利用の例: 複雑な入力フォームを使うユーザーが、操作中のセッションを保持するために役立つ。

-

シンプルなナビゲーション設計

- 障がい者向けの例: スクリーンリーダーが読み上げやすい順序でリンクやボタンを配置。

- 一般利用の例: 忙しい日常の中でユーザーが短時間で必要な情報にアクセスできる設計。

誤解4: 「アクセシビリティは技術的に特別なものが必要」

既存の機能、または少しの工夫でアクセシビリティが向上するケースもあります。

-

ダークモード

- 障がい者向けの例: 強い光を避けたい視覚過敏の人々に適している。

- 一般利用の例: 夜間に画面を見る際に目の疲れを軽減する効果があり、多くのユーザーに好まれています。

-

フォントのサイズ変更

- 障がい者向けの例: 視覚障がい者がより大きな文字でコンテンツを読むための調整機能。

- 一般利用の例: 大きなスクリーンでも細かい文字を見やすくするために使われます。

アクセシビリティ対応を成功させるデザインプロセス

アクセシビリティを効果的に導入するためのプロセスは以下の通りです。

- 多様なユーザーを想定したリサーチ:障がい者団体や実際のユーザーにインタビューすることで現実的な課題を発見する

- アクセシビリティガイドラインの適用:WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)を基準に設計を進める

- プロトタイプのテスト:多様な背景を持つユーザーによるテストで改善点を見つける

まとめ: アクセシビリティの未来

アクセシビリティは、特定の人々のためだけのものではありません。すべてのユーザーにとって使いやすい体験を提供し、ビジネスや社会全体を豊かにする基本的な設計思想です。

アジケの考える「デザイン」は、アクセシビリティがより包括的で普遍的な方向へ進むべきだと考えています。

アクセシビリティに関してお困りのことがありましたらアジケにお気軽にご相談ください!